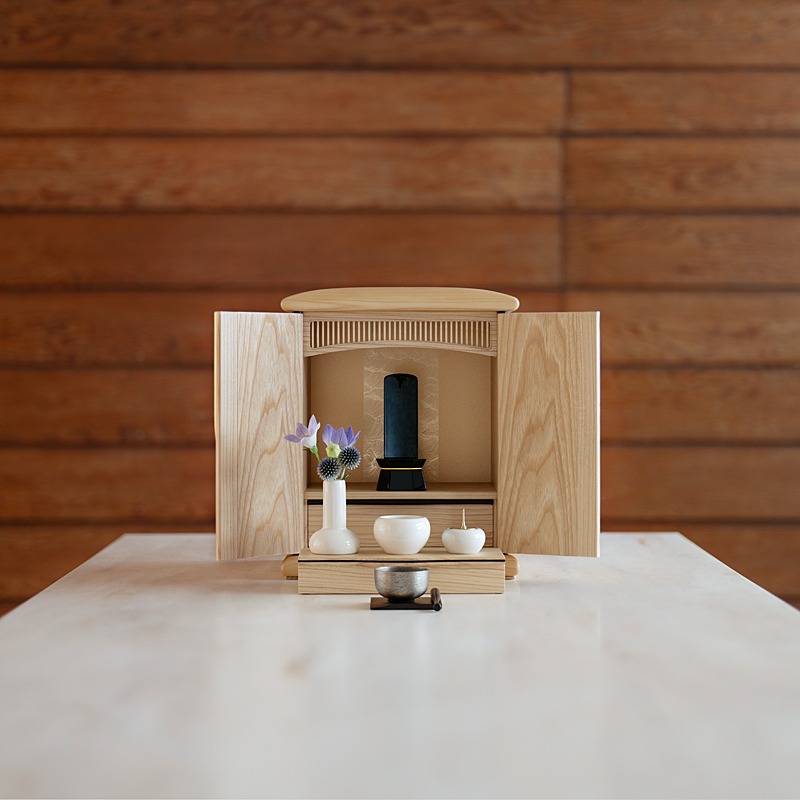

お位牌とは?

お位牌は「故人の霊魂が宿る依り代」です。

亡くなられた方の戒名や法名、俗名(生前のお名前)、没年月日(亡くなった日付)、享年や行年を入れ、魂のとどまる場所とします。

そして、魂入れの儀式(開眼供養)をすることで、亡くなった方そのものとなります。

私たちはお位牌を通して故人を思い、冥福を祈ることで、供養をすることができます。

古代中国で、儒教文化のひとつである祖先崇拝の祭祀で使われた木牌が、お位牌の起源といわれています。

日本へは鎌倉時代に伝来し、江戸時代には仏壇の中にお位牌を祀る形式で、庶民へと普及しました。

仏教において、お位牌は大切な礼拝の対象ですが、例外的に浄土真宗では供養にお位牌を用いません。

浄土真宗には「亡くなるとすぐに極楽浄土へと導かれる」という教えがあるため、魂の依り代をつくる必要がありません。

代わりに、過去帳や法名軸を祀ります。

現代社会においては、様々なライフスタイルや宗教観により、お位牌の在り方も多様化しています。

俗名だけを入れたい方、誕生日を入れたい方、贈る言葉を入れたい方。

お位牌を持ち歩きたい方、貴石のものを選ぶ方。

また、宗派や長子に関わらず、お位牌をご用意したい方。

厨子屋では仏教の様式に沿ったお位牌はもちろん、型にとらわれない、こだわりを大切にしたお位牌など、一人ひとりに合わせたご提案をしています。

是非、あなたらしい祈りのかたちを見つけてください。

亡くなられた方の戒名や法名、俗名(生前のお名前)、没年月日(亡くなった日付)、享年や行年を入れ、魂のとどまる場所とします。

そして、魂入れの儀式(開眼供養)をすることで、亡くなった方そのものとなります。

私たちはお位牌を通して故人を思い、冥福を祈ることで、供養をすることができます。

古代中国で、儒教文化のひとつである祖先崇拝の祭祀で使われた木牌が、お位牌の起源といわれています。

日本へは鎌倉時代に伝来し、江戸時代には仏壇の中にお位牌を祀る形式で、庶民へと普及しました。

仏教において、お位牌は大切な礼拝の対象ですが、例外的に浄土真宗では供養にお位牌を用いません。

浄土真宗には「亡くなるとすぐに極楽浄土へと導かれる」という教えがあるため、魂の依り代をつくる必要がありません。

代わりに、過去帳や法名軸を祀ります。

現代社会においては、様々なライフスタイルや宗教観により、お位牌の在り方も多様化しています。

俗名だけを入れたい方、誕生日を入れたい方、贈る言葉を入れたい方。

お位牌を持ち歩きたい方、貴石のものを選ぶ方。

また、宗派や長子に関わらず、お位牌をご用意したい方。

厨子屋では仏教の様式に沿ったお位牌はもちろん、型にとらわれない、こだわりを大切にしたお位牌など、一人ひとりに合わせたご提案をしています。

是非、あなたらしい祈りのかたちを見つけてください。